中国储能网讯:2025年6月,海博思创一口气宣布与六大行业伙伴展开深度合作,横跨农业、矿山、油气、电网、数据中心等多个领域。这些看似各自独立的签约背后,却隐藏着一个极具战略纵深的信号:海博思创已经不满足于做一家储能系统公司,它正在走向一个更大的目标——构建“以储能为核心的跨产业生态系统”,重塑能源与产业之间的关系结构。

在储能行业价格战激烈、技术同质化严重的大背景下,海博思创的这条“生态路径”,不仅展现出一种独特的业务演进逻辑,也提供了未来能源平台企业的可能模板。

01

能源嵌入产业:储能从配角变中枢

传统认知中,储能系统是发电或用电系统的“附件”——一个用于削峰填谷、备电调频的电化学装置。但海博思创显然不这么看。

它提出“储能+X”的理念,把储能系统从原本的附属角色转变为产业升级的入口与能源中枢,并通过与各类行业伙伴共建“能源场景系统”,使储能成为业务逻辑中的“必需品”而非“选项”。

【案例1】“储能+农业”:电从哪里来,决定粮食赚不赚钱

在与珠海科技集团合作的现代农业示范区项目中,海博思创提出了一个不被传统农业思维关注的命题:“农业的产出价值,并非完全来自作物本身,而是来自耕地的综合能源价值。”

具体来看,该项目采用“光伏+立体种植+智慧储能”一体化设计,目标是将农业用地的单位产值最大化。

土地收益模型变化:过去一块地只产作物,现在可以“多产”:既产电(光伏),又产数据(物联网),还产作物,储能系统成为维持这一综合产出的关键保障。

收益结构变化:通过储能系统对光伏电力进行时移调度,不仅提高自用率,也参与了区域的电力现货市场套利;加之智慧农业对能耗的精细控制,单位投入产出比显著提升。

因此,这不是传统意义上的“新能源农业”,而是一种以“能源为计算逻辑”的农业商业新模式。而在此系统中,储能从后台支持走向前台收益,具备了业务结构中的“定价权”。

【案例2】“储能+矿山”:供电逻辑重塑整个工业流程

海博思创与汇川技术合作的矿区储能系统,不只是为矿井提供应急电源,而是嵌入其InoMine智慧矿山系统,实现“生产-电力-调度”的闭环重构。

成本结构重塑:矿山昼夜峰谷电价差大,能源消耗高,通过储能时移调度,将用电峰值转移、参与需求响应,直接降低电费成本20%-35%。

运行逻辑再设计:传统矿山以“供电保障”为前提设计设备运行节奏,如今以“电力成本最优解”来反推设备调度计划,实现“电力驱动工艺”的逻辑逆转。

这标志着,储能不再是工业生产的“保险丝”,而是深入到核心运营逻辑,成为影响边际成本、调度计划乃至设备配置的决定性因素。然而,矿山项目对电价波动较为敏感,实际成本节省效果需结合当地电价政策和需求响应激励进行评估;与此同时,设备集成和运维的复杂度也随之增加,可能带来额外的维护挑战。

【案例3】“储能+数据中心”:供电之外,开始创造利润

与双登集团共建的数据中心储能系统,走得更远。在这一合作中,储能不仅作为IDC电源保障系统存在,更引入了智能能量管理系统(EMS),将“备用电”转化为“参与者”。

电价套利机制:在电力市场逐步开放的背景下,数据中心的用电负荷可以借助储能进行错峰充放,实现低买高卖。

辅助服务收入:通过储能系统提供有功/无功支撑,数据中心可以成为电网的“虚拟发电机”,参与辅助服务市场。

碳交易机制介入:高能耗行业如IDC正成为碳管理重点领域,海博思创储能系统可配套碳排放监测与量化模型,使IDC参与碳市场成为可能。

海博思创的储能系统在此既承担了电力保障,又参与电价套利,还提供增值服务,体现了“从成本中心到利润单元”的转变。不过,数据中心的套利和辅助服务收入会受到电力市场规则、时段电价及输配电限制的影响,其盈利模式需要持续跟踪市场变化并评估相应风险。

【案例4】“储能+油气”:解决的不只是“能源安全”

在与成都威尔普斯的合作中,海博思创将目光瞄准油田边远地区的清洁化改造。

场景复杂性更高:油气田往往位于电网接入困难的区域,海博思创通过部署高安全性半固态电池与液冷组串式PCS,实现独立微网供电体系。

产业价值更复杂:油田本身是高碳排行业,但其碳中和压力同样迫切。引入储能+新能源组合,可以为其提供“碳中和工程方案”,从能源改造延伸至绿色资产重构。

这些“+X”案例背后的共同点是:海博思创不再只是在“给系统加一块电池”,而是在“为行业提供一个重构能量使用方式的入口”。但如何与现有业务系统深度融合、保障系统稳定性,以及投入产出比的平衡,仍需在实践中检验。

02

从系统商到平台商:角色迁移的三条主线

从产业地位来看,海博思创正在完成一场底层逻辑的“角色迁移”——从系统交付商,到平台组织者,其结构性变化主要体现在三条主线:

1. 从交易型客户关系到“利益绑定型”产业协作

以往系统集成商与客户的关系是“采购-交付-运维”三段式,一次性交付为主。但在海博思创近期的项目中,“共研、共建、共投”已成为主流。

在与北京科锐的合作中,海博思创不仅参与储能电站建设,更深度介入煤矿用能结构的改造设计;与华为数字能源的协作则聚焦于联合定义光储融合标准,打通BMS、EMS与PCS等软硬件系统,实现从设备到系统的深度集成;而与宁德时代达成的“生态合伙人”关系,则围绕新一代储能电芯展开联合研发与市场共拓,体现出海博思创在产业链上下游全面渗透、协同共建生态的战略布局。

这种合作模式让海博思创不再是“项目对接方”,而成为多方关系中的“资源调度平台”,承担起“连接不同价值单元”的平台型角色。

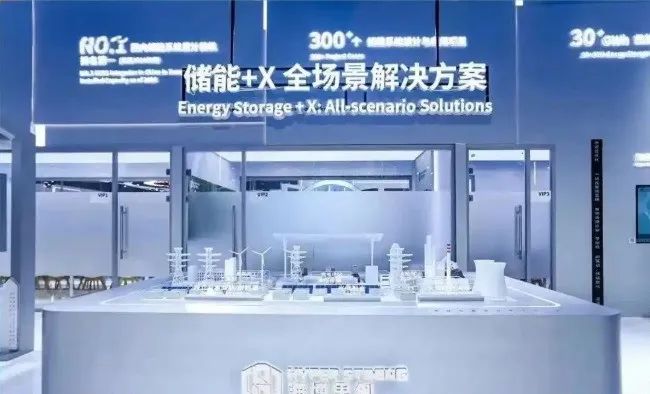

2. 产品结构平台化:构建模组化、可复制的场景方案

在不同应用场景中,海博思创构建了高度模块化的储能解决方案体系:在农业端,整合光伏组件、电池包、液冷模块与智慧控制器,推出“农用储能集成模组”,提升土地能源复合利用效率;在工业侧,针对矿山、油田等复杂工况,开发具备高安全冗余设计的“工业储能模组”,适应高温、高粉尘、高负荷环境;而在商业侧,则推出“商业储能快装模组”,兼容UPS与双母线系统,满足数据中心与园区类用户对稳定性与部署效率的双重需求。

以上模块化的意义在于,既能快速响应客户定制需求,又具备规模化复制能力,实现规模效益最大化。

3. 收益模式转型:从设备收入转向订阅式平台收益

依托“海博云”平台,海博思创已构建起一整套基于SaaS的“储能即服务”体系:客户可按年订阅远程监控、调度优化、电价预测、收益模拟等核心功能,同时在电力现货、辅助服务和碳市场等领域,公司通过收益分成获取持续回报;在部分国际项目中,还推出“零首付+收益共享”的BOT/BOO模式,实现轻资产运营下的稳健盈利。这一模式的转变标志着,海博思创不再仅仅是设备销售商,而是成为能够提供全生命周期价值的能源服务平台。

当然,在享受平台化带来规模效应的同时,海波思创也需兼顾技术研发投入、平台运营成本及客户体验。订阅模式的市场接受度和定价策略仍需在各行业中不断优化。

03

生态扩展力:不是“卖更多”,而是“联更多”

任何“平台化战略”的核心问题在于:它是否能快速复制,并建立稳定网络结构。

1. 【全球复制能力】从“出海”走向“共建生态”

自2024年以来,海博思创在全球市场频频出手:不仅与法国储能商NW签署1GWh级订单,提供涵盖系统交付、调度优化与收益分析在内的整体服务;还在北美与Luminus Energy共建区域性虚拟电厂平台,深入参与容量交易机制;同时在澳洲与Tesseract合作,推动商业楼宇储能改造,探索面向工商业客户的B2B服务模式。这些海外项目的共通特征在于,海博思创不再局限于“设备出海”,而是联合本地伙伴共同定义标准、共建商业模型,实现从产品输出向方案共创的根本性跃迁。

2. 【构建系统级壁垒】“海博云”不是一个后台,是一个中枢

“海博云”是支撑海博思创平台战略的核心引擎,已构建起五大功能模块:包括实时数据采集与预测(SCADA)、精准电价模型与套利策略推荐、资产健康监测与运维风险预警、辅助服务接入支持(如AGC调频、虚拟电厂VPP)、以及碳资产管理与MRV机制对接能力。这些能力的叠加,构成一个持续自学习、自优化的“能源智能中枢”,不仅显著提升储能系统的运营效率与收益能力,更让平台本身具备“越用越强、越接入越稳”的网络效应,成为未来电力市场竞争力的关键支点。

不过,海外市场的政策环境、能源市场结构及本地合作模式存在较大差异,需要针对性地调整商业和技术方案,同时还应评估汇率波动及政治风险。

04

海博思创正在构建能源与产业之间的“操作系统”

如果说大多数储能公司都在问:“怎么把储能系统卖出去?”,海博思创显然在问:“储能能不能成为产业的基础设施?能不能成为连接产业与能源的底层协议?”

在这个问题背后,它展现的是一种截然不同的思维范式:不是更大、更快、更便宜,而是更嵌入、更智能、更联通。

从“储能系统公司”向“产业能源平台公司”的演进,其野心不止在储能市场,而在于重构整个能源与产业的互动边界。它的未来或许不会被单纯的“储能装机量”来衡量,而是看它究竟能成为多少行业的“新中枢”。